こんにちは、大石です。

当社では、楽天とそのグループ会社で8年間人事課長を勤めておられた新井さんという方と「会社が成長するための人事評価制度」というものを一緒に作っているのですが、先日制度のレビューを一緒に行っている中で面白い議論がでてきました。

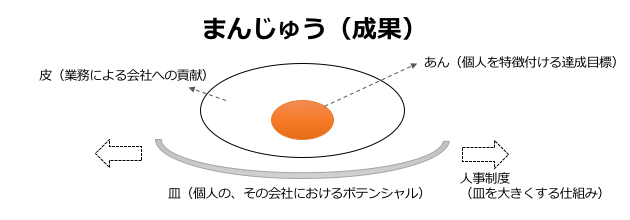

それが、「成果ってまんじゅうだ」という話です。

私たちが人事制度を導入している目的は

(1)公平かつ納得感のある評価を行うことで、業務に専念しやすい環境をつくること

(2)評価を通じて個人と会社の成長をたすけること

という2つなのですが、その中で「成果をどのように評価すべきか」という議論になったときに出てきたメタファーがこれです。

- 皿=人として基本的な資質

- まんじゅう=成果の大きさ・会社への貢献度合い

- 皮=当然やるべき仕事

- あん=個人毎に特徴づけられる達成目標

私たちの会社では「定量的な目標設定」と「行動指針に基づく定性評価」の2つを軸として評価を行っているのですが、実際に運用してみるといろいろな課題にぶつかります。

例えば、「行動指針の評価がどのように成果につながるのかがわかりにくい」という声だったり「目標を設定してそれを達成してもすぐに給与に反映されたりするわけではない理屈が納得できない」といったような(どこの会社にもありそうな)話がやはり当社でも出てきます。

それに対する新井さんの答えが、

1. MBO制度を取り入れてすごくうまく行っている、という企業の話は聞いたことがない。それでも『やらないよりはやったほうがマシ』というのが殆どの企業における現状

2. 目標設定をすると、会社の業績に直結しない目標を設定するケースがかなり見受けられるが、1次評価者の側にも確証がないので、それが漫然と受け入れられているケースが多いのではないか

とのことでした。

会社としては本来「業務を通じて会社に貢献してくれた人」を評価したいハズだが、「目標設定」を行うと「業務としてやるべきことをやる」といった当たり前のことが抜け落ちてしまい、目標の達成度に応じて評価が決まるという矛盾が生じたり、目標を達成したのに評価されないという不満がでてきてしまうとのこと。

マネージャーの経験がある方だったらだれでも同意できると思いますが、例えば「資格を取得する」といった目標を立てたエンジニアAさんとBさんがいたとして、Aさんは目標を達成しなかったが、業務を通じてとてもチームに貢献してくれている Bさんは目標を達成したが業務での貢献度合いが希薄だった、というケースでは、当然Aさんを評価しますよね?ところが目標管理による評価をすると、逆にBさんが高く評価されてしまう様なことが起きてしまう、という問題点が起こりえるとのこと。

このような議論をしていて、本質的に成果というものは「まんじゅう」の様なもので、明文化されることは少ないが成果の大半を占めている「皮」の部分と、個人を特徴づけ、かつ目標管理プロセスの中で明確化される「あん」の部分との2つで成っている、という話になったのです。

そして「あん」は「皮」からはみ出てはいけない。あくまで会社の業績向上につながることで(つまり皮と一緒にいただくことで)はじめておいしくいただけるものだ、ということと、逆に「あん」だけ出されてもダメで、あんも「皮があっておいしくいただける」つまり、業務による会社への貢献が第一義だということに気づいたわけです。

エンジニアのみなさんも、「勉強会とかでは活躍しているけど、会社の評価は低い」という人のウワサを聞いたことがあるかもしれません。勉強会などではお互いに「あん」を見せあうので美味しそうに見えますが、やはり本当に評価される人というのは、あんと皮がバランス良くセットになっているのだと思います。

私たちの人事評価制度に対する理解:

- 評価制度というものは、どうやって「人の成長」を助けるかという仕組みのこと。まんじゅうのメタファーで言うと「どうやってまんじゅうを大きくするか」という話

- 皿が大前提。人として、チームとして一緒にはたらくことができるかどうか、といった人間的な本質(当社でいえば行動指針)。ここが大きくならないと、そこにのるまんじゅうはこぼれてしまい、大きくできない。例えば、チームメンバーの売上を横取りしてとってきた成果など「皿に載っていないまんじゅう」はそもそも皿に載っていないので食べることすらできない

- 皮が最も大切。当たり前すぎて評価制度などで明文化されることが少ないが、これこそがまんじゅうの大きさ=成果の大きさを決定する要素

- あんはアクセント。もちろん、まんじゅうをいただくにはあんを目指して食べていくが、皮があることが暗黙の前提。あんだけ出されてもおいしくない

- 評価とフィードバックのプロセスを通じて「皿を大きくし」→「皮を大きくし」→「あんを大きくする」これによって結果として「まんじゅうが大きくなる」これが評価制度の理想

というわけで、人事制度の運用を通じてお皿を大きくし、その上でつくられる成果を大きくする。それをリピートすることができる人財の育成に、より力をいれて取り組んでいきたいと思います。

貴重な時間を割いて有意義な気づきを与えて下さった新井さんに改めて感謝します。まだコンサルは受けられるそうですので、興味のある方は問い合わせされることをオススメします!